INTENDANTENBÜRO

Ein historischer Blick auf das Burgtheater und seine Verantwortung – mit Elfriede Jelineks Beobachtungen

Es ist auch schon wieder zwanzig Jahre her, dass das Burgtheater sich unter dem Intendanten Klaus Bachler einen historischen Rückblick auf seine Meriten und dunklen Seiten gestattete. Der Autor dieser „politischen Geschichte“ des Staatstheaters und Traditionshauses, Klaus Dermutz, fragt in einem Essay nach, „warum vom Burgtheater kaum eine theaterästhetische Innovation oder gar eine schauspielerische Revolution ausgegangen ist“. Dazu passend: Elfriede Jelineks Beobachtungen IN EINEM LEEREN HAUS.

Klaus Dermutz: Eine feste Burg ist unser Theater-Gott

Mit der Revitalisierung des Nationalen ist seit dem Beginn der 1990er Jahre die programmatische Ausrichtung des Burgtheaters mit neuen Herausforderungen konfrontiert, denn die Werke von Johann Nestroy und Ferdinand Raimund, die als Inbegriff der österreichischen Seele verstanden und verehrt werden, haben in einer globalisierten Welt nur noch einen geringen Erkenntniswert, sie bedienen vielmehr eine Regression in alte, vertraute Gefilde und evozieren die Sehnsucht einer theatralen Kontinuität, die durch das postdramatische Theater längst aufgebrochen, wenn nicht schon größtenteils zerbrochen ist. Martin Kušej hat sich zu Beginn seiner Burgtheater-Direktion 2019 kritisch über die Idee des Nationaltheaters geäußert: „Die Bezeichnung Nationaltheater steht im österreichischen Bundestheaterorganisationsgesetz ganz weit oben. Ich wüsste aber nicht, wie man beantwortet, was in Österreich ein Nationaltheater sein soll. Der Begriff ist für mich heute irrelevant geworden. Ich sehe das Theater als weltoffen und Grenzen sprengend.“

Kehrt man ans Ende des 19. Jahrhunderts und an den Beginn der 20. Jahrhunderts zurück, war die Etablierung neuerer Dramatiker mit enormen Konflikten verbunden. Der Normenkodex der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und des Katholizismus gerieten in eine Krise. Hugo von Hofmannsthal sah 1906 in DER DICHTER UND DIESE ZEIT die neue Epoche von „Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit“ geprägt: „Sie kann nur auf Gleitendem ausruhen und ist sich bewusst, dass es Gleitendes ist, wo andere Generationen an das Feste glaubten.“

Das k.u.k-Burgtheater war das Hoftheater und die Hofschauspieler:innen waren die Lieblinge des Publikums. Für Hermann Bahr erblicken sich die Wiener Zuschauer:innen in den Schauspieler:innen in einem „verschönenden Spiegel“ und „schauen durch die Rolle gleich nach der Person aus, diese soll uns wert und lieb sein, was doch jedem Menschen schließlich nur ist, wer ihm gleicht. Und so ringt sich in Wien kein Schauspieler durch, der uns nicht irgendwie fast familiär anzuhimmeln weiß“.

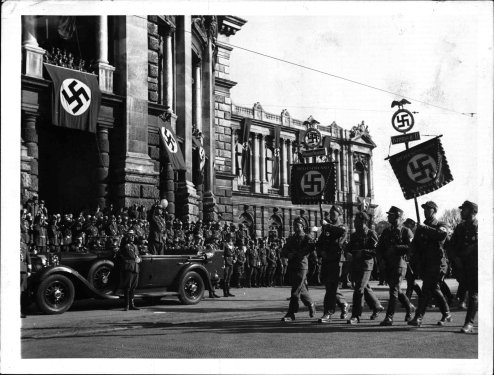

Aufgrund dieser engen Bindung an die Herrschenden, erstaunt es einem nicht allzu sehr, dass die Burgschauspieler:innen, allen voran Paula Wessely, für den „Anschluss“ warben und die Nazis hofierten. Am 11. Juni 1938, zwei Monate nach dem „Anschluss“ Österreichs, schaut Hitler sich im Burgtheater Johann Nestroys EINEN JUX WILL ER SICH MACHEN an. Vor der Aufführung nimmt er in der Festloge die Huldigung des Publikums entgegen. Die Hauptdarsteller erhielten Lorbeerkränze mit den Insignien des Reiches und der persönlichen Unterschrift des „Führers“. Hermann Thimig und seine Frau erhielten nach der Vorstellung telefonisch eine Einladung Hitlers zu einem Essen im Hotel Imperial: „Kleiner Kreis, 12 Personen […]. Ich saß Hitler direkt gegenüber und zwei Plätze neben mir Goebbels. Einfaches Mittagessen. Während des Servierens der Leberknödelsuppe sagte Hitler: ‚Das ist der letzte Rest meines Kannibalismus.‘ Ansonsten ist er strenger Vegetarier und Nichtraucher. Er sprach pausenlos, immer sich selbst bestätigend.“

Baldur von Schirach, von August 1940 bis zum Kriegsende Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien, war für die Deportation der Wiener Juden verantwortlich. In einer am 14. September 1942 gehaltenen Rede sagte er: „Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser Stadt Aberzehntausende ins östliche Ghetto abgeschoben habe, muss ich antworten: Ich sehe darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur.“ Schirach übte auf den Burgtheater-Direktor Lothar Müthel Druck aus, endlich Shakespeares DER KAUFMANN VON VENEDIG aufzuführen, Werner Krauß sollte unbedingt den Shylock spielen. In den Kritiken der ausländischen Presse wurde diese Inszenierung, sie hatte am 15. Mai 1943 Premiere, als antisemitische Hetze beurteilt. Werner Krauß trat mit rotem Haar und Bart und einer vereinzelten weißen Strähne auf. Oskar Markus Fontana, der spätere Chefredakteur des Kurier schrieb in der Kölnischen Zeitung: „Er glaubt, schlau zu schauen, aber es ist nur Dummdreistigkeit, die aus dem verkniffenen Auge schielend lugt. Auf aufwärts gedrehten Plattfüßen watschelt er daher. Wenn es aber um Geschäfte, um Geld oder um seinen Schein geht, kommt er in ein trippelndes, eiliges Laufen mit O-Beinen. Seine Sprache ist voll kehliger Laute, verschiebt die Vokale und kommt immer in ein tierisches Kreischen, Grunzen und Fauchen. Seine Unbeherrschtheit der Nerven zeigt sich in einem wiederholten Aufstampfen der Füße und in einem wahren Veitstanz des Körpers. […] So ist sein Shylock im Ganzen nicht der Satan in Person, sondern ein Jahrmarkts-Teufel […].“

Zum roten Haar von Werner Krauß ist zu sagen, dass der deutsche Psychiater und Rassentheoretiker Robert Ritter 1935 in der Zeitschrift VOLK UND RASSE einen Text mit dem Titel ROTHAARIGKEIT ALS RASSENHYGIENISCHES PROBLEM publizierte. Ritter war, so Jens Kolata, ab „1934 Leiter der Rassenhygienischen Eheberatungsstelle Tübingen. Im August 1936 wurde er Leiter der Rassenhygienischen und Bevölkerungsbiologischen Dienststelle (später: Forschungsstelle, RHF) des Reichsgesundheitsamts in Berlin sowie ab 1940 Lehrbeauftragter für Kriminalbiologie an der Berliner Universität.“

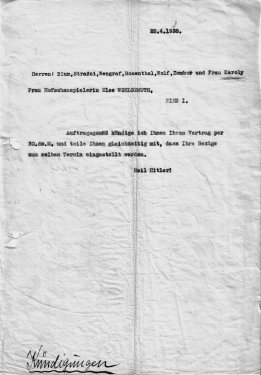

In seiner Analyse des Burgtheaters während NS-Zeit schreibt Oliver Rathkolb: „Nicht alle Schauspieler akzeptierten die ideologischen Zwangsregelungen. Am Burgtheater schlossen sich der Schauspieler Fritz Lehmann, das Orchestermitglied Friedrich Wildgans und der Löschmeister Gubitzer einer Widerstandsgruppe um den Theologieprofessor Karl Roman Schulz an. Ein „Kollege“ am Burgtheater, Otto Hartmann, denunzierte die Gruppe bei der Gestapo, zehn Menschen wurden umgebracht, mehr als hundert kamen ins Konzentrationslager oder ins Zuchthaus. Lehmann und Wildgans blieben mehr als zwei Jahre in Haft, Gubitzer kam in ein Konzentrationslager. Der Klarinettist Wildgans wurde – zwar weil er mit einer Jüdin verheiratet war – per 3. Juli 1942 am Burgtheater gekündigt und sein Ausschluss aus der Reichskulturkammer verfügt. Hier wird der brutale politische „Alltag“ an einer Spitzeninstitution der deutschen Kultur während des Zweiten Weltkriegs begreifbar.“ Das Ensemble des Burgtheaters leistete während der Jahre 1938 bis 1945 keinen Widerstand gegen das NS-Regime, sondern war stets bereit, die Vorgaben der NS-Ideologie und der Kulturpolitik der Nazis zu erfüllen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vereinten sich die Schauspieler:innen, die sich mit dem NS-Regime arrangiert hatten, mit den Zuschauer:innen, die flugs in die Opferrolle flüchteten, um zu zeigen, wie sehr sie unter der NS-Diktatur gelitten hatten. Als für diese Kohabitanten das Schlimmste überstanden war, schlossen sie Hans Moser in ihr Herz und labten sich an dem Grantler und ließen die große und kleine Politik an sich vorüberziehen.

Die bedeutendste Kritik am Burgtheater wurde in 1980er Jahren von Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard vorgetragen. Bernhard hat das Fortwirken der Nationalsozialismus in mehreren Romanen und Dramen vorgetragen, um hier nur seinen THEATERMACHER und HELDENPLATZ zu nennen. Bruscon entdeckt gleich zu Beginn im Saal des Dorfgasthauses, in dem er sein RAD DER GESCHICHTE aufführen wird, unter einer dicken Staubsicht ein Hitler-Porträt.

Elfriede Jelinek hat in BURGTHEATER, einer 1982 publizierten „Posse mit Gesang“, und in MACHT NICHTS in radikaler Weise Kritik am ungebrochenen Fortwirken der NS-Ideologie am Burgtheater geübt. Eine Aufführung von BURGTHEATER am Burgtheater war bis 2025 ausgeschlossen. Jelineks Burgtheater wurde 1985 in Bonn uraufgeführt, nun inszeniert es Milo Rau. Nicht die Vergangenheit der Hörbigers wurde kritisch thematisiert, sondern Jelinek wurde massiv angegriffen, weil sie sie recherchiert und aufgedeckt hatte. Für Jelinek hatte der BURGTHEATER-Skandal die öffentliche Ächtung zur Folge: „Ich hätte schwebend mit einem Strahlenkranz in der Wiener Innenstadt erscheinen können, und die Leute hätten geschrien: Da ist die Hex!“

Im ersten Teil von Jelineks „Posse mit Gesang“ reiht Käthe, die Burgschauspielerin, die Filmschauspielerin, all die Plattitüden aneinander, die mit der Tradition des Burgtheaters verbunden sind: „Burgtheater! Du Stätte der Weihe am Ring! Du Ort der Verwandlungen! Zauberland der Kindheit! Erstes glühendes Regen am vierten Rang! Das rotbackige Anstellen um Stehplätze! Erstes Erspüren, was Kunst sein kann, sein soll! (…) Und wie das Publikum locht! Es jauchzt und tjachzt! Es juchazt und lefzt! Es seimt und schleimt! Es gigazt und Werner Krauß! Werner Krauß! Heros! Titan! Atlas!“ Krauß hatte in dem Hetzfilm JUD SÜß (1940) von Veit Harlan mehrere Juden als anitsemitische Karikatur dargestellt.

Im zweiten Teil wird Käthe, die Burgschauspielerin, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs über ihr künstlerisches Selbstverständnis und das „Burgtheaterzwergerl“ sagen: „Meine Kunst gilt vielmehr dem ewigen und einfachst Menschlichen. Dem großen Gemeinschaftserlebnis. Ich verabscheue alles Künstliche und Gemachte wie dies zu klein geratene Wesen hier.“ Die Ideologie des Untermenschen lebt nach der bedingungslosen Kapitulation der Nazis am 8. Mai 1945 in Österreich fort und taucht in unserer von rechtsextremen Ideologien geprägten Gegenwart immer stärker empor.

Man könnte der Frage nachgehen, warum vom Burgtheater kaum eine theaterästhetische Innovation oder gar eine schauspielerische Revolution ausgegangen ist. Es gehört zur Tradition des Burgtheaters, dass Dramen und Ästhetiken übernommen wurden, die sich in Deutschland oder anderen europäischen Ländern bereits durchgesetzt hatten und nun auch in Wien widerwillig bis allenfalls neugierig beäugt wurden. Das Burgtheater ist oft als das Symbol der österreichischen Kultur und Identität beschworen worden. Vielleicht ist das Burgtheater eine der letzten Bastionen einer nationalen Elite, die einen „demonstrativen Konsum“ und einen „demonstrativen Müßiggang“ pflegt und dabei die „feinen Unterschiede“ einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft ausspielt.

Alfred Polgar schrieb in TRADITION DES BURGTHEATERS, dass über „den Inhalt dieses feierlichen Begriffs“ die Meinungen freilich auseinandergehen: „Einige verstehen als Tradition des Burgtheaters eine Schauspielkunst von großem, festlichem Format. Andre die Pflege eines pathetischen Darstellungsstils, der, sein Gesetz in sich tragend, der Zeitläufe nicht achtet. Andre eine feudale Ausstattungstechnik, echte Möbel und Stoffe, tadelloses Gesellschafts-Zeremoniell. Wieder andre ein vornehm gemäßigtes Klima der Geistigkeit, das nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken, nicht über ein bestimmtes Niveau sich erheben dürfe.“ Für Polgar gehört zur „eisernen Tradition des Burgtheaters […] der Hinweis auf die Tradition zwecks Deckung von Rückständigkeiten und Ängstlichkeiten.“

Mit der Angst vor einer „Umvolkung“ und einem „Bevölkerungsaustausch“ wird Stimmung und Politik gemacht. Elfriede Jelinek, 2004 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, hat Mitte Januar mit 150 anderen Künstler:innen und Kulturschaffenden gegen die Bildung einer von der FPÖ geführten Regierung in einem offenen Brief protestiert: „Die FPÖ ist in keiner Regierungskonstellation tragbar.“

Der Historiker Wolfgang Benz beschließt seine Studie ZUKUNFT DER ERINNERUNG. DAS DEUTSCHE ERBE UND DIE KOMMENDE GENERATION (2025) mit folgender Überlegung: „Die alltäglichen Skandale zeigen, dass zu viele nichts gelernt und nichts verstanden haben, sie zeigen, wie notwendig Aufklärung über die Geschichte des Nationalsozialismus auch in Zukunft ist. Zu lernen ist, dass das Gedenken an die unmittelbaren Opfer nicht genügt, das der Sinn des Erinnerns darin besteht, dass es nach den Juden, den Sinti und Roma und anderen Opfern der NS-Ideologie keine neuen Opfer irgendeiner Form der Menschenverachtung geben darf.“

EINE FESTE BURG IST UNSER THEATER-GOTT ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft.

Kinder unterbrechen und tanzen ohrenbetäubend johlend um den Tisch herum: Oh fein! Oh wie fein! Welche Fraid! Mir derfen mitgestalten! Mir derfen eine Rolle verkerpern! Mir derfen umadumwacheln! Mir derfen Menschenbildner sein! Mir derfen das Erbe von der Hansi Niese und vom Werner Krauß weitergeben! Mir derfen einen beglickenden Beruf ergreifen! Frühlingsstimmen! Frühlingsstimmen!

Käthe teilt Dachteln aus: Still seids! Staad, Menscher! Fein sein, beinonder bleibn! Unser scheener Beruf wachst nur in der Stille.Aus: BURGTHEATER von Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek: IN EINEM LEEREN HAUS (2003)

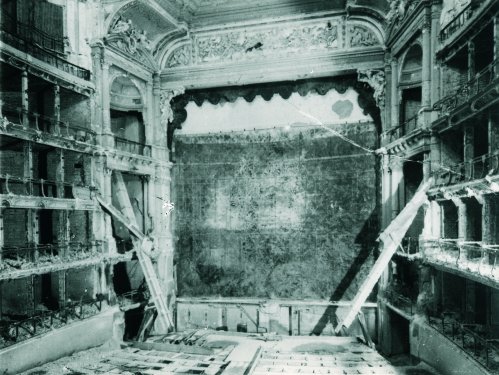

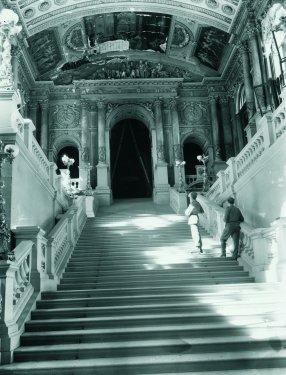

Im Theater habe ich einmal wirklich das Nichts gesehen, was nicht heißt, daß ich nichts gesehen hätte, im Gegenteil! Ich konnte ALLES sehen, was sich unten auf der Bühne abgespielt hat, aber, schwer zu sagen, die Körper waren dann, später, unten in die Ebene geworfen wie Gefallene, und ich war sehr hoch über ihnen, im vollkommen leeren Burgtheater, aber oben im vierten Stock oder so, da bin ich gesessen, heimlich, damit der Regisseur mich nicht sieht, und auch andere sollten ihn und was er mit den Menschen dort unten zu machen versuchte: nicht sehen. Nur er durfte sehen, die Szenen, die er grade geprobt hat. Aber davor, da war etwas: Ich wurde dort oben in ein Nest gesetzt, eine Loge, während diejenigen, welche unten arbeiten sollten, noch Pause gemacht haben, und so war das Theater, bevor die Menschen unten in die Unendliche Ebene geströmt sind, eine Weile vollkommen leer. Ich bin also dort oben gesessen, eine alte Krähe in ihrem Plüschnest, in das keine Jungen mehr hineinkommen werden, weil ich, die Betrachterin ohne etwas, das sie hätte betrachten können, innen ebenso leer war wie das ganze riesige Theater-Haus, ohne Gedanken, und so habe ich, während der riesige leere Raum von allen Seiten auf mich eingeströmt ist (und sich gleichzeitig vor mir auch wieder zurückgezogen hat!), unten jeden Moment eine Bewegung erwartet. Und indem ich sie in völliger Ruhe (die ausgezeichnetste Bewegung von allen!) und vollkommen allein erwartete, hat es mich andrerseits, um diese wunderbare Ruhe zu beenden, unwiderstehlich hinuntergezogen, der Leere entgegenzufallen, in einer unaufhörlichen Bewegung, die in eine andere, ebenfalls unaufhörliche, Bewegung eindringt, ohne vorher anzuklopfen, welche sich über die Bühnenebene unten ausbreiten würde wie ein Flächenbrand und sein Gelöschtwerden zugleich, nur wann?, als würden die Körper aus Kübeln dorthin ins Feuer geschüttet, und wenn diese Ebene der Bühne sich unendlich ausdehnen würde, so würden sich auch die Körper unendlich und immerwährend weiterbewegen, und ich würde endlich einmal Teil dieser Bewegung sein, die doch vom Regisseur so genau ausgedacht, berechnet, angeordnet wäre und dennoch letztlich ohne Ende und Ziel, auf das man schießt, indem man über es hinausschießt. Aber der Autor ist nie ein Teil, und er ist auch kein Teil von einem Teil, er kann höchstens: teilen. Im Grunde sind alle Körper dann, in diesem unendlichen Raum, auf dieser endlosen Ebene, gleich, und daher kann keine Bewegung vor einer anderen ausgezeichnet werden, und daher sind alle Bewegungen nur eine einzige, in die sie zusammenfallen. Denn Natur umfängt sie, wo immer sie sind. Ich hatte früher gedacht: Jede Bewegung hat ihr eigenes Gesicht, jedes Vorhandene hat seine eigene Färbung, das Blatt dient nicht dem Baum, der Baum nicht dem Park, wo er seinen Platz eingenommen hat, vor vielen Jahren. Es gibt feste Erscheinungen und weiche, wenn man sie nicht behindert. Der Regisseur läßt das bei den Menschen ja nicht zu, daß sie sich so eng miteinander befreunden wie die Bäume im Wald, wo sie freiwillig gewachsen sind. Alles was freiwillig ist, darf schon einmal nicht sein, das steht fest. Der Himmel schreit bereits: Ich bin Ihr Freund! Verlassen Sie sich nur auf mich, das Wetter wird nicht so, wie der Bericht und sein Chorführer es Ihnen ausrichten, es wird so, wie ich es sage! Die Gedanken lassen sich ordnen und sammeln, wir aber nicht, wir Bäume. Das sagen die Schauspieler ja auch, aber es nützt ihnen nichts. Ich sitze also dort oben und warte auf die unvermeidlichen Eingriffe des Regisseurs ins Leben, um mich danach einigermaßen wieder zu sammeln, denn ich sehe nicht gern, wie Menschen Befehle erteilt werden, ich sehe lieber das Frühlingsgrün, dessen Farbe vielleicht auch gern eine andre wäre und vielleicht nur deshalb ist wie sie ist, weil sie mir halt so gut gefällt. Wieso verwechsle ich jetzt das Unangekündigte mit dem Bericht, der noch nicht kommt, aber erwartet wird? Und sogar mit dem, wovon der Bericht handeln soll? In meine Leere dort oben kann kein Bericht mehr dringen, und es können keine Gestalten dort unten irgend etwas tun, das auch nur irgendwie, mit sanftester Hand, von mir gelenkt wäre. Dabei habe ich doch das Stück selbst geschrieben! Weiß der Himmel wie, na, er weiß es ja, aber der Bericht sagt etwas andres aus als der Himmel heute vorhat. Dort unten wird es jeden Moment anfangen, daß die Leute angeschrien werden, damit sie ihren Ort in der und der Zeit dort und dorthin verlagern, auf der ihnen unten vorgezeichneten Bahn, die aber keine ist, sondern eben: eine Unendlichkeit. Daher gibts, soviel sich der Regisseur auch abrackert, keine präzisen Standorte unter die Leute zu verteilen, das ist es nämlich! Man kann ihnen was sie auf der Bühne tun sollen nicht wie Lose zuwerfen, nicht einmal ein Grundzug kann ihnen zugeteilt werden, nein, der Grundzug fährt diesmal nicht ab, obwohl er der einzige ist, in dessen Abteilen sich alle entfalten können, in denen sie ihre Fragen und Antworten finden sollen, welche ihnen der Regisseur bereits tausendmal vorgesagt hat. Es gibt also keine Bestimmtheit mehr, nicht für die Schauspieler unten, nicht für mich dort oben im leeren Raum. Auf mich bezieht sich nichts, denn ich bin ja gar nicht da! Also können sich die dort unten auch nicht aufeinander beziehen. Ist deren Bewegung eine Ortsveränderung, oder besteht sie darin, daß sie wiederum andere bewegen sollen, die aber zur Zeit gar nicht da sind? Ich selber hoch droben kann mich so wenig bewegen wie der Dachstein, weil sich ja nichts auf mich beziehen und ich mich also auch auf nichts, das dort unten gleich kommen mag, beziehen kann. Da keiner weiß, daß ich hier sitze, bin ich überhaupt nicht da. Ich bin herausgefallen, aus mir bricht ja nicht einmal ein Ton hervor! (Na, bevor ich mich einen Ton von mir zu geben traue, beiße ich mir lieber die Zunge ab!) Also die Leere ist das, was die Natur nicht will. Sie scheut davor, das ist ja bekannt. Und doch bestimmt sich alles nach der Natur der Körper, der Stein, der fällt, sogar ganz besonders. Mit ihm hat es angefangen, daß man die Natur berechnen wollte. Mit meinem Stück hat es angefangen, daß der Regisseur die Körper berechnen wollte, und jetzt entziehen sie sich schon im vorhinein, auch wenn sie gleich kommen werden. Sie entziehen sich, werden später aber trotzdem: länger dableiben müssen. Länger ab wann? Sie müssen immer nach-sitzen. Müssen Natur sein, Natur bleiben, aber alles, was der Regisseur mit ihnen vorhat, ist gegen ihre Natur. Wie gut, daß ich deren Gesetze alle außer Kraft gesetzt habe!, und zwar indem ich mich unsichtbar gemacht und dann ganz habe verschwinden lassen. Gerade indem ich dort hineingesetzt worden bin ins leere Haus, ohne daß es irgend jemand weiß, ist alles, was die dort unten machen werden, verfallen wie ich, verschwunden, von der Natur aufgefressen, bevor es überhaupt getan werden konnte. Die Halteseile reißen, und wir werden gewiß gleich alle miteinander ins Leere stürzen. Der Grund dafür besteht darin, daß, indem ich fehle, der Ort der im Theater sich Bewegenden aufgehoben wird, und sie selbst der Ort werden müssen, ja, sie werden zum Ort, in dem wiederum ich keinen Platz habe. Aber indem ich diesen Platz nicht habe, nehme ich auch allen, die hier agieren sollen, den ihren sogleich ab. Geben Sie mir nur Ihren Platz, ich hänge ihn derweil in die Garderobe! Das schaukelt sich immer schneller gegenseitig auf, denn eins schlägt dauernd ins andre um, und die Körper werden, ohne Fernbedienung, von einem Ort zum anderen übertragen. Ich mache nicht Platz, sondern verschlinge den ganzen Raum, indem ich unaufhörlich verschwinde (Verschwinden als äußerste, einzige Selbstbehauptung!). Ich brauche wiederum keinen Raum mehr (kann ihn also ruhig verschlingen), weil ich ja weg bin und all diesen Schauspielern, obwohl ich total unwirksam bin, keinen Platz zum Atmen lasse. Ich war ursprünglich einmal der Weg, den diese Schauspieler gehen sollten, aber jetzt ist dieser Weg eben weg. Und alles, was der Regisseur noch wollen könnte, verschwindet in ihren bodenlosen Staubsäcken, mit denen sie ihren Pfad ins Nichts säubern und damit überhaupt erst: herstellen sollen. Der Weg hat sich jetzt in das aufgelöst, was er ursprünglich war, Natur. Sehen Sie, und genau die hab ich ja außer Kraft gesetzt! Der Weg hat sich und sein zielgerichtetes Wollen ab-, nein, aufgespult gleich einem Ariadnefaden, der sich zusammengerollt hat wie ein schlafendes Tier, und wurde eine Art Himmelskörper, der Kreise beschreibt, also die vollkommene Bewegung schlechthin, während alles was dort unten sich noch abspielen könnte, sofort, wann?, später, immer, nur unvollkommen sein kann, gewaltsam, vielleicht gerade, nein gerade nicht!, sondern: geradeaus (in Wien sagt man: „haltaus“, wenn etwas sofort anhalten soll), was überhaupt die falscheste von allen Bewegungen wäre.